साहित्य और सत्ता की तस्वीरें: रसूख, दिखावा और लेखन की गरिमा

साहित्य और सत्ता की तस्वीरें: रसूख, दिखावा और लेखन की गरिमा साहित्य और सत्ता:

तस्वीरों की चमक बनाम शब्दों का मूल्य लेखक की सबसे बड़ी पूँजी उसके शब्द और उसकी स्वतंत्रता है, न कि सत्ता से नज़दीकी की तस्वीरें। प्रभावशाली व्यक्तियों को मंच पर पुस्तक भेंट करने और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रचारित करने से क्षणिक पहचान मिल सकती है, लेकिन इससे साहित्य की गरिमा कम होती है। सचमुच मूल्यवान किताब पाठकों के दिलों में जगह बनाती है, न कि नेताओं की अलमारियों में धूल खाती है। लेखक का असली सम्मान सत्ता के प्रमाणपत्र में नहीं, बल्कि पाठकों की स्वीकृति में है। इसलिए साहित्यकार को अपने शब्दों पर भरोसा करना चाहिए, न कि सत्ता की मुस्कान पर।

■ डॉ. सत्यवान सौरभ

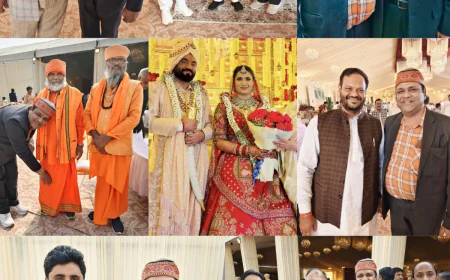

सोशल मीडिया के इस दौर में तस्वीरें केवल यादें नहीं, बल्कि संदेश भी होती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और ट्विटर (अब एक्स) पर रोज़ाना सैकड़ों ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिनमें कोई लेखक या लेखिका मुख्यमंत्री, मंत्री, सत्तारूढ़ दल के नेता, किसी उच्चाधिकारी या किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति को अपनी पुस्तक भेंट कर रहा होता है। इन तस्वीरों में अक्सर एक पैटर्न दिखता है—नेता या अधिकारी के चेहरे पर औपचारिक, हल्की-सी कारोबारी मुस्कान, कभी-कभी उकताहट या झल्लाहट भी, और लेखक के चेहरे पर उत्साह, विनम्रता और कृतज्ञता का मिश्रण। यह दृश्य जितना सरल लगता है, उतना ही जटिल है। सवाल यह नहीं कि किसी को पुस्तक भेंट करना सही है या ग़लत—यह तो लेखक का अधिकार है। सवाल यह है कि जब इस भेंट को मंच, मीडिया और प्रचार का रूप दिया जाता है, तब इसके पीछे असली उद्देश्य क्या होता है? क्या सचमुच उम्मीद है कि वह प्रभावशाली व्यक्ति पुस्तक पढ़ेगा? या फिर यह रस्म केवल निकटता, पहचान और संभावित लाभ बढ़ाने की रणनीति है? साहित्य और सत्ता का रिश्ता नया नहीं है। इतिहास गवाह है कि कवि, लेखक और कलाकार सदियों से राजाओं, नवाबों, सामंतों और साम्राज्य के शक्तिशाली केंद्रों के करीब रहे हैं। मुग़ल दरबार के कवि, अकबर के नवरत्न, विक्रमादित्य के आश्रित कवि—यह सब उदाहरण हैं कि सत्ता और साहित्य का एक सहजीवी संबंध रहा है।

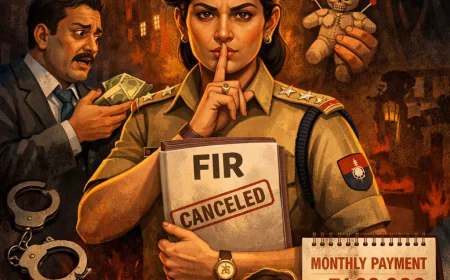

अंतर बस इतना है कि तब यह संबंध खुला और स्पष्ट था। राजा या शासक कवि को संरक्षण देते थे, बदले में कवि दरबार की प्रशंसा में रचनाएँ लिखते थे। आज लोकतंत्र में संरक्षण का रूप बदल गया है—अब सरकारी पुरस्कार, संस्कृति परिषद् की समितियाँ, साहित्यिक यात्राएँ और संपादकीय बोर्ड नए दरबार हैं। जब कोई लेखक प्रभावशाली व्यक्ति को पुस्तक भेंट करता है और उस क्षण की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालता है, तो यह केवल यादगार लम्हा नहीं होता। यह एक प्रतीक होता है—एक संदेश, कि लेखक सत्ता के नज़दीक है। जनता के लिए यह संकेत होता है कि उसकी पहचान बड़े लोगों से है। सत्ता के लिए यह इशारा कि वह उनके दायरे में है, और साहित्यिक समाज के लिए यह घोषणा कि उसके पास ऐसे संपर्क हैं, जो औरों के पास नहीं। यह तस्वीर की राजनीति केवल लेखक की छवि बदलती है, बल्कि उसकी मंशा पर भी सवाल उठाती है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों का मनोविज्ञान भी दिलचस्प है। लेखक चाहता है कि उसका काम देखा जाए, सराहा जाए, और जहाँ संभव हो, पुरस्कार या सम्मान के रूप में मान्यता मिले। सत्ता के निकट होने से यह रास्ता छोटा लगता है। दूसरी ओर, नेता या अधिकारी को ऐसे अवसर पब्लिक रिलेशन के काम आते हैं। तस्वीर से यह संदेश जाता है कि वह साहित्य और संस्कृति प्रेमी हैं, भले ही पुस्तक का पहला पन्ना भी न पढ़ा गया हो। दुखद यह है कि दोनों पक्ष जानते हैं कि पुस्तक पढ़ी नहीं जाएगी, फिर भी यह नाटक चलता है—एक औपचारिक मुस्कान, एक झुकी हुई कृतज्ञता, और कैमरे की क्लिक। अगर कोई लेखक निजी मुलाक़ात में, बिना प्रचार के, अपनी पुस्तक किसी को भेंट करता है—यह स्वाभाविक, सादगीभरा और सम्मानजनक कार्य है। इसमें कोई संदेह या आलोचना की गुंजाइश नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब भेंट का मंच सजाया जाता है, समारोह का आयोजन किसी ऐसे सूत्र के माध्यम से होता है जो सत्ता के नज़दीक है, हर कोण से तस्वीरें ली जाती हैं और अगले ही घंटे सोशल मीडिया पर “पुस्तक भेंट” की पोस्ट डाल दी जाती है। इस पल से यह साहित्यिक घटना नहीं, बल्कि पब्लिक रिलेशन इवेंट बन जाती है।

यथार्थ यह है कि सत्ता से नज़दीकी कभी-कभी ठोस लाभ देती है—साहित्यिक पुरस्कारों में नामांकन और चयन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष आमंत्रण, सरकारी प्रकाशन या अनुदान, समितियों और बोर्डों में पद। इसलिए कुछ लेखक यह रास्ता अपनाते हैं—उन्हें लगता है कि अकेले लेखन की ताक़त से वहाँ पहुँचना कठिन है, जबकि सत्ता के दरबार में उपस्थिति से रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन यहाँ एक गंभीर नैतिक प्रश्न उठता है—लेखक की स्वतंत्रता का क्या होगा? साहित्य की सबसे बड़ी पूँजी उसकी स्वतंत्रता है। जब लेखक सत्ता के करीब जाने को प्राथमिकता देता है, तो यह स्वतंत्रता कमज़ोर पड़ जाती है। सत्ता की कृपा पाने की चाहत अक्सर आलोचना की धार को कुंद कर देती है। जो लेखक पहले व्यवस्था पर सवाल उठाता था, वह अब सावधानी से शब्द चुनने लगता है, ताकि कहीं दरबार नाराज़ न हो जाए। यह स्थिति न केवल लेखक को, बल्कि साहित्य को भी कमजोर करती है। क्योंकि साहित्य का असली काम है—समाज का आईना बनना, सच कहना और सत्ता से सवाल करना। इतिहास बार-बार हमें यह सिखाता है कि साहित्य की उम्र सत्ता से लंबी होती है। तुलसीदास ने अपनी रचनाएँ मुग़लों और राजाओं के दरबार में जाकर नहीं, बल्कि समाज में रहकर लिखीं। प्रेमचंद ने सत्ता से टकराने का जोखिम लिया, इसलिए उनके शब्द आज भी ज़िंदा हैं। दूसरी ओर, ऐसे भी कवि रहे जिन्होंने केवल राजा की प्रशंसा में काव्य लिखा—उनका नाम और कृति, दोनों समय की धूल में दब गए। साहित्यकार की असली ताक़त उसके शब्दों की ईमानदारी में है, न कि उसके संपर्कों में।

हर लेखक का पहला और आख़िरी फ़र्ज़ पाठकों के प्रति है। पुस्तक छपने के बाद उसका जीवन पाठकों के हाथों में होता है, न कि नेताओं की अलमारियों में। अगर पुस्तक सचमुच मूल्यवान है, तो उसे प्रचार की ज़रूरत नहीं, पाठक ही उसे आगे बढ़ाएँगे। अगर पुस्तक केवल सत्ता के दरबार में भेंट होने के लिए है, तो वह वहीं धूल खाएगी और लेखक की पहचान भी उतनी ही सतही रह जाएगी। लेखक को चाहिए कि वह अपने लेखन का सम्मान बनाए रखे, पुस्तक भेंट निजी स्तर पर करे, बिना कैमरे और प्रचार के। सत्ता के साथ संबंध साहित्यिक चर्चा पर आधारित हों, न कि पब्लिक रिलेशन पर। उसकी छवि पाठकों के बीच बने, न कि सत्ता के करीब। एक तस्वीर एक दिन में वायरल हो सकती है, लेकिन एक अच्छी किताब सदियों तक पढ़ी जाती है। सत्ता से निकटता क्षणिक लाभ दे सकती है, लेकिन साहित्य की ताक़त दीर्घकालिक होती है। अगर लेखक सचमुच अपने शब्दों पर विश्वास रखता है, तो उसे अपना मूल्य नेताओं की मुस्कान से नहीं, पाठकों की आँखों से मापना चाहिए। आज ज़रूरत है ऐसे साहित्यकारों की, जो सत्ता से स्वतंत्र रहकर लिखें—चाहे इसके लिए उन्हें मंच पर पुस्तक भेंट करने वाली तस्वीरों की चमक छोड़नी पड़े।