मिलावटी दूध से खतरे में सेहत विजय गर्ग

मिलावटी दूध से खतरे में सेहत

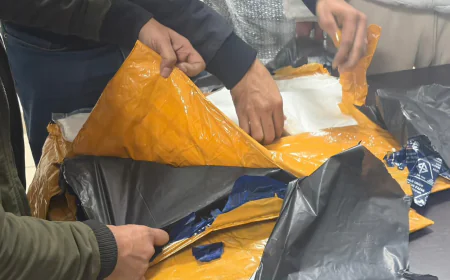

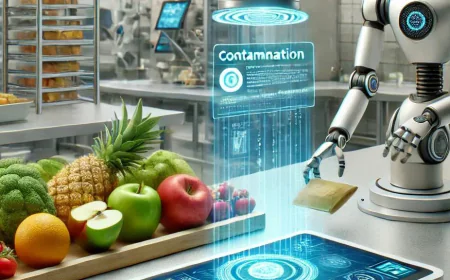

देश भर में बच्चे-बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बीमार व्यक्ति प्रतिदिन दूध और इससे बने उत्पादों का सेवन करते हैं। मगर दूध में मिलावट से स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, जिनके परिणामस्वरूप घातक बीमारियां सामने आती हैं। बाजार में उपलब्ध दूध से तैयार अधिकांश उत्पादों में पानी, सिंथेटिक रसायन, यूरिया और अन्य हानिकारक तत्त्वों की मिलावट पाई गई है। इस समस्या का वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करना आवश्यक है, ताकि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर परिणामों को लेकर सचेत हुआ जा सके। यह जानना समझना महत्त्वपूर्ण है कि दूध में मिलावट के लिए कौन-कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता और ये स्वास्थ्य पर किस प्रकार असर डालते हैं।

आमतौर पर दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिलाया जाता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए कुछ मायनों में ही हानिकारक है। असली खतरा तब पैदा होता जब इसमें यूरिया, डिटर्जेंट, सिंथेटिक दूध, स्टार्च और कुछ रसायन मिलाए जाते हैं। ये रसायन दूध के प्राकृतिक पोषण को नष्ट करते हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होते हैं। उदाहरण के लिए, यूरिया एक रासायनिक यौगिक है जिसे सामान्यतः कृषि में उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन जब इसे दूध में मिलाया जाता है, तो यह न केवल दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि गुर्दे, लीवर और अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। दुग्ध के कुछ प्रोटीन परीक्षणों में नाइट्रोजन की मात्रा मापी जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन की उच्च मात्रा होने कारण, यूरिया मिले दूध के परीक्षणों में प्रोटीन की मात्रा कृत्रिम रूप से अधिक दिखाई देती है। यह मिलावट न केवल उपभोक्ताओं को भ्रमित करती बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की रपट के अनुसार, हर साल लगभग 60 करोड़ लोग खाद्य मिलावट के कारण बीमार पड़ते हैं, जिनमें । कई मामलों में मिलावटी दूध का सेवन शामिल है।

इसी तरह, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की एक रपट में यह बताया गया कि 2018 में किए गए एक अध्ययन में 68 फीसद दूध के नमूने मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं थे प्राधिकरण ने चेतावनी दी कि मिलावट वाले दूध का सेवन करने वाले लोगों में कैंसर के मामलों में 30 फीसद वृद्धि हो सकती है। यह स्थिति विशेष: तब गंभीर हो जाती है, जब मिलावट में रासायनिक तत्त्व, जैसे फार्मेल्डहाइड और यूरिया शामिल होते हैं, जो कैंसर की वजह बनते हैं और जीन में परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। । फार्मेल्डेटाइड शरीर की कोशिकाओं में जीन में परिवर्तन कर कैंसर का जोखिम बढ़ा देता है, जबकि यूरिया की मिलावट दूध की गुणवत्ता को कृत्रिम रूप से बढ़ा देती है। इन रसायनों का सेवन न केवल कैंसर का खतरा पैदा करता है, बल्कि गुर्दे और लीवर की विफलता जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। अनुसंधान से यह भी स्पष्ट है कि मिलावट के कारण गुर्दे की विफलता के मामलों में चालीस फीसद और हृदय रोगों के मामलों में पच्चीस फीसद तक की वृद्धि हो सकती है। डब्लूएचओ की 'कैंसर रिस्क असेसमेंट' रपट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रासायनिक मिलावट से प्रभावित व्यक्तियों स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में, विश्वसनीय परीक्षण प्रणालियों का विकास और क्रियान्वयन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

वर्तमान में भारत में दूध की शुद्धता जांचने के लिए कई तरीकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इनमें से कई परीक्षण तकनीक पुरानी और अप्रभावी साबित हो रही हैं। हमें अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जो दूध में मिलावट का तुरंत और सटीक पता लगाने में सक्षम हों, ताकि मिलावट की समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। उदाहरण के लिए एचपीएलसी एक अत्यंत संवेदनशील तकनीक है जो दूध यूरिया, डिटर्जेंट और सिंथेटिक पदार्थों की पहचान के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस तकनीक का उपयोग करके मिलावट का पता लगाया जा सकता है। 'जर्नल आफ डेयरी साइंस' में प्रकाशित शोध के के अनुसार, एचपीएलसी तकनीक का उपयोग करके दूध में मिलावट की पहचान करने की सटीकता सत्तानवे फीसद तक थी। गैस क्रोमेटोग्राफी (जीसी) भी एक प्रभावशाली तकनीक है, जिसका उपयोग दूध में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और अन्य रसायनों की पहचान के लिए किया जाता है। यह विधि दूध में मिलावटी तत्त्वों की पहचान के लिए अत्यधिक सटीक मानी जाती है। इन तकनीकों के उपयोग से न केवल दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे मिलावट के मामलों में भी कमी आएगी। इसलिए, के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है, ताकि दूध की शुद्धता बनी रहे और लोगों स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन परीक्षण और प्रभावी रूप से लागू करने खाद्य इस संकट से निपटने के लिए सख्त कानून और दंडात्मक प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जाए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण सुरक्षा के कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन उनका प्रभावी पालन और नियमों का ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। बाजार में बिकने वाले अधिकांश दूध उत्पादों में मिलावट पाए जाने पर भी कई बार दोषियों पर उचित कार्रवाई नहीं होती।

इससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं और मिलावट का धंधा बेरोक-टोक चलता रहता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसे दूध उत्पादकों, वितरकों और विक्रेताओं पर सख्त कानूनी सनी कार्रवाई की जाए। खाद्य मिलावट के गंभीर अपराध मान कर कर दोषियों को भारी को भारी जुमनि और कठोर कठोर कारावास का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के अपराध पर रोक लग सके। इसके अलावा, जनजागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है, ताकि उपभोक्ता स्वयं खरीदे गए दूध और जांच कर सकें और मिलावट के प्रति सजग रहें। र दुग्ध उत्पादों की तकनीकी नवाचारों के माध्यम से से उपभोक्ताओं की की जागरूकता और सतर्कता बढ़ेगी, जिससे अपनी खरीदारी में बेहतर निर्णय ले और दूध शुद्ध तथा सुरक्षित दूध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित । हो सकेगी। उत्पादकों को यह समझना चाहिए कि अल्पकालिक मुनाफे के लिए मिलावट करना समाज के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। एक शोध से यह भी प्रमाणित होता है कि मिलावट करने वाले विक्रेताओं की पहचान होने पर उनके उत्पादों की बिक्री में लगभग चालीस फीसद 5 की गिरावट देखी जाती है। इसलिए, उपभोक्ताओं को भी शुद्धता तक सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय और स्रोतों से दूध खरीदने को प्राथमिकता देनी चाहिए। विश्वसनीय स्रोतों से दूध दूध जिससे कैंसर में मिलावट हमारे देश के स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर प्रभाव डाल रही है, कैंसर, हृदय, गुर्दे और यकृत रोगों का खतरा बढ़ रहा है। यह केवल अकेले सरकार का काम नहीं है कि वह मिलावट पर नियंत्रण करे, बल्कि दूध उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी होगी। मिलावट के खिलाफ साझे प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें सरकार, दुग्ध उद्योग और उपभोक्ता मिल कर काम करें। इसके लिए सख्त कानून, बेहतर परीक्षण प्रणालियों और नैतिक जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि भविष्य में इसके गंभीर परिणामों से बचा जा सके।

◆ यदि आपके पास गणित कौशल है, तो अवसरों की कोई कमी नहीं होगी।

गणित कौशल विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों की दुनिया खोलता है। यहां बताया गया है कि गणितीय दक्षता किस प्रकार सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है: गणित कौशल के साथ कैरियर के अवसर 1. डेटा विज्ञान और विश्लेषण: डेटा के बढ़ते महत्व के साथ, रुझानों का विश्लेषण करने, भविष्यवाणियां करने और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए गणित कौशल आवश्यक हैं। 2. वित्त और निवेश: वित्तीय विश्लेषक, बीमांकिक और मात्रात्मक विश्लेषक जैसी भूमिकाओं के लिए मजबूत गणितीय नींव की आवश्यकता होती है। 3. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी: एआई, रोबोटिक्स और सॉफ्टवेयर विकास जैसे क्षेत्र काफी हद तक गणित पर निर्भर हैं। 4. अनुसंधान और शिक्षा: गणितज्ञ शुद्ध और व्यावहारिक गणित दोनों में ज्ञान को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। 5. अर्थशास्त्र और व्यवसाय: बाजारों को समझना, संसाधनों का अनुकूलन और रणनीतिक योजना के लिए गणितीय अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। 6. सरकार और रक्षा: क्रिप्टोग्राफी, सांख्यिकीय मॉडलिंग और लॉजिस्टिक्स योजना गणितज्ञों के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं। कैसे गणित कौशल करियर से परे मदद करते हैं आलोचनात्मक सोच: गणित तार्किक तर्क और समस्या-समाधान को बढ़ाता है। निर्णय लेना: बजट बनाने से लेकर योजना बनाने तक, गणित सूचित विकल्प बनाने में सहायता करता है। नवाचार: अंतरिक्ष अन्वेषण और चिकित्सा जैसे क्षेत्र अभूतपूर्व प्रगति के लिए गणित का उपयोग करते हैं। निष्कर्ष गणित संख्याओं से कहीं अधिक है—यह एक सार्वभौमिक उपकरण है जो व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। यदि आपके पास गणित कौशल है, तो अवसर निस्संदेह आएंगे!

◆ बीमार होने पर खुद डॉक्टर न बनें

बैक्टीरियल इफक्शन से होने वाली बीमारियों को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चिकित्सक की सलाह के बिना इनका सेवन करना नुकसान पहुंचा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार, छोटी-छोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करने से उनका शरीर पर पड़ने वाला असर कम हो सकता है। पिछले कुछ सालों में वायरस अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, जिन पर कई एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाएं अब काम नहीं करतीं। जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, बैक्टीरिया और कवक उन दवाओं के प्रति भी प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं, जो सालों से कारगर रही हैं। ■ क्या है माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आजकल बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए दी जाने वाली दवाओं का असर काफी कम हो रहा है। इस स्थिति को माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्थिति तब आती है, जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट्स समय के साथ अपने स्वरूप को बदल लेते हैं। इस स्थिति में एंटीबायोटिक (एंटीमाइक्रोबियल ) दवाओं का असर या तो बहुत कम होता है। या फिर बिल्कुल नहीं होता है, जिस वजह से संक्रमण का इलाज करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में बीमारी फैलने की आशका और अन्य समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं, जिसमें स्टीवन्स जॉनसन सिंड्रोम बेहद आम है। इस सिंड्रोम में मुंह, चेहरे और छाती पर दाने निकल आते हैं। यह जानलेवा भी हो सकता है।

■ किन बातों का रखें ध्यान अगर आपको चिकित्सक ने एंटीबायोटिक दवाएं खाने की सलाह दी है तो सही मात्रा और समय पर ही दवा लें। अपने अनुसार कभी भी दवाओं की डोज बढ़ाना, कम करना या इनका सेवन बंद नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी दवा का उपयोग करने के बाद बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो भी कोर्स पूरा करें, क्योंकि दवा लेने से प्रारंभिक स्तर पर आराम तो आ जाता है, लेकिन संक्रमण पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं। कोर्स बीच में छोड़ने से सूक्ष्म जीव धीरे-धीरे उस दवा के प्रति प्रतिरोध क्षमता हासिल कर लेते हैं और अगली बार जब आप बीमार होते हैं तो वह दवा असर नहीं करती है। इसके अलावा कई लोग दोबारा बीमार पड़ने पर भी पहली बार डॉक्टर द्वारा बताई हुई दवाओं का सेवन कर लेते हैं, जो नुकसान पहुंचा सकता है। यह जरूरी नहीं कि लक्षण समान हों तो बीमारी भी समान ही हो। ऐसे में उचित दवा का सेवन न करने से समस्या अधिक बढ़ सकती है।

हर एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल अलग-अलग होता है। इसलिए चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही एंटीबायोटिक दवाओं की डोज लें। जल्दी ठीक होने के लिए ओवरडोज लेने से भी बचना चाहिए। विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब [4) गाँवों, शहरों और कस्बों में पुस्तकालयों का होना बहुत जरूरी है विजय गर्ग लेकिन पिछले कुछ दशकों में तकनीकी क्रांति और लोगों के बदलते रुझान के कारण किताबों और पुस्तकालयों का महत्व कम होता जा रहा है। ज्ञान और मनोरंजन के अनंत अन्य साधनों के आगमन के साथ, लोगों ने प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया है। यह अक्सर देखा जाता है कि पुस्तकालय एक समय सबसे व्यस्त स्थान थे जहाँ लोग घंटों तक बैठ सकते थे। विभिन्न विषयों पर अध्ययन करते थे। लेकिन आजकल ये चलन पूरी तरह से बदल गया है. यहां तक कि स्कूल-कॉलेज के पुस्तकालयों में भी अब उतनी रौनक नहीं रही, जितनी पहले हुआ करती थी। छात्र लाइब्रेरी में बैठकर भी अपने मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं। वे किसी किताब, विषय या लेख के बारे में सोचने के बजाय अपने मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। घर में जो चीजें टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि में बिताई जाती हैं, वही गुण नए बच्चों में फिर से आ रहे हैं। तकनीक का इस्तेमाल न केवल हमेशा गलत उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बल्कि इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल आदि जहां मनोरंजन का साधन है, वहीं ज्ञान का भी स्रोत हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इसके कई फायदे हैं और हर इंसान को इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।

क्योंकि जितना ज्यादा फायदा, उतना ज्यादा नुकसान. आजकल तकनीकी साधनों के बिना रहना बहुत मुश्किल है, इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी सेकंडों में उपलब्ध है जिससे समय की काफी बचत होती है और कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सूचना और ज्ञान में अंतर होता है, सूचना तो किसी चीज को पढ़कर तुरंत प्राप्त की जा सकती है लेकिन ज्ञान अध्ययन का परिणाम है जिसे निरंतर सावधानीपूर्वक अध्ययन से ही प्राप्त किया जा सकता है। मेरा कहना यह है कि हम चाहे कितनी भी प्रगति कर लें, किताबों के प्रति हमारा प्रेम कभी नहीं टूटना चाहिए क्योंकि दुनिया में अनगिनत आविष्कार हुए हैं, लेकिन किताबें सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं और हमेशा रहनी चाहिए। गाँवों, शहरों, कस्बों में पुस्तकालयों का होना बहुत जरूरी है जहाँ हर विषय पर अधिक से अधिक पुस्तकें हों। युवा पीढ़ी और बच्चों को पुस्तकालय में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम सभी को खुद को, अपने बच्चों और अपने आस-पास के लोगों को जितना संभव हो सके पढ़ने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र तरीका है जो हमेशा हमारे जीवन को रोशन करेगी, ”उन्होंने कहा।

ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसे कभी कोई लूट नहीं सकता। किताबों से जुड़ना बहुत जरूरी है वरना हम जड़ों से दूर हो जाएंगे और जड़ों के बिना पेड़ की क्या हालत होती है ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए किताबें साझा करते रहें, अपने से जुड़े लोगों को किसी न किसी मौके पर अच्छी किताबें पढ़ने के लिए देते रहें, अगर इस तरह का लेन-देन शुरू हो जाए तो हर कोई बुद्धिमान और विवेकशील हो सकता है जिससे हमारे जीवन की मुश्किलें आसान हो सकती हैं। आइए हम सब मिलकर पुस्तक को कक्षा में पाठ्यक्रम के रूप में न पढ़कर उसके अस्तित्व को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करें और स्वयं पुस्तक के अस्तित्व को बचाएं।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब